《食品科学》:南昌大学谢彦海副研究员等:河虾过敏原原肌球蛋白的基因克隆与原核表达

随着水产品产量和消费量逐年增加,水产品引起的食物过敏患病率也急剧上升,尤其是甲壳类动物引起的过敏反应。甲壳类水产品主要包括虾和蟹类等,其中虾类是引起食物过敏的主要食物之一。河虾,学名日本沼虾(Macrobrachium nipponense),作为中国重要的渔业资源和常见的食用虾类,广泛分布于我国和其他亚洲国家的淡水和低盐度河口水域。目前,已知虾类的过敏原包括原肌球蛋白(TM)、精氨酸激酶、肌球蛋白轻链、肌质钙结合蛋白、肌钙蛋白C和血蓝蛋白等。TM为甲壳类动物的主要过敏原,主要存在于肌肉、大脑、血小板、成纤维细胞和许多其他非肌肉细胞中,参与肌肉收缩功能。有大量研究表明,基于TM的组分诊断可以显著提高虾过敏的诊断准确度。重组食物过敏原是天然过敏原的一种替代物,可以应用于食物过敏原的检测以及食物过敏的诊断与治疗等方面,故重组TM的制备具有重要应用价值。

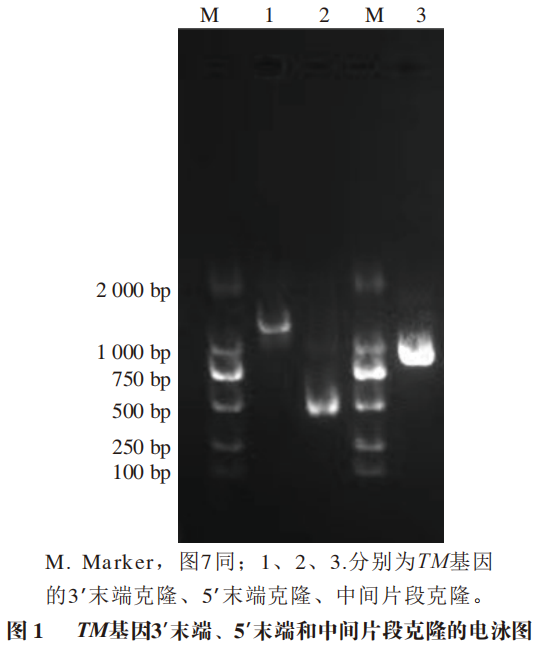

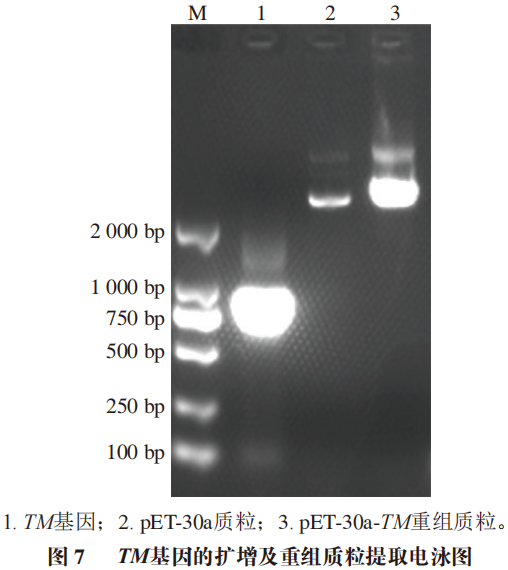

南昌大学食品科学与资源挖掘全国重点实验室的骆叶晴、谢彦海*,南昌大学中德联合研究院的郑双艳等从河虾的肌肉组织中发现了TM基因新亚型,并将其完整序列录入NCBI数据库中。其次根据新得到的河虾TM基因序列设计表达引物,构建重组表达质粒pET-30a-TM,通过大肠杆菌BL21(DE3)表达系统诱导重组TM表达,以期得到天然TM过敏原的可替代物,为虾类过敏的诊断和治疗提供基础材料,实现河虾过敏原TM的生物制备。

1 TM的全长克隆及生物信息学分析

2 河虾TM理化性质分析

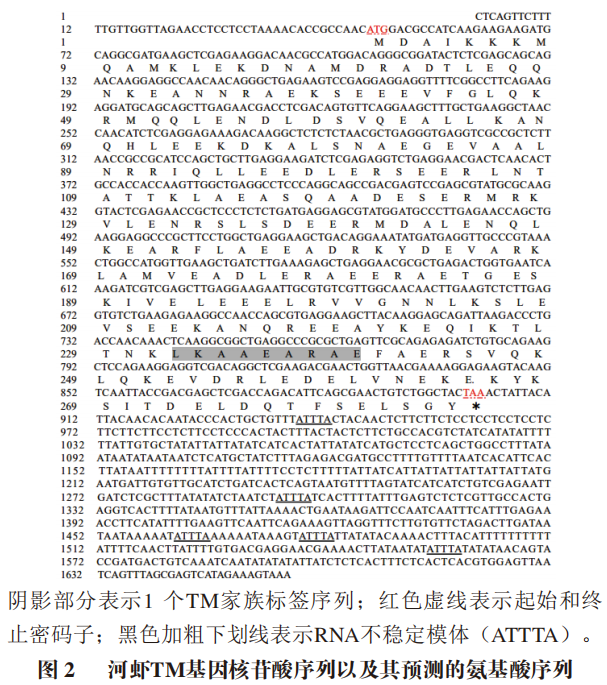

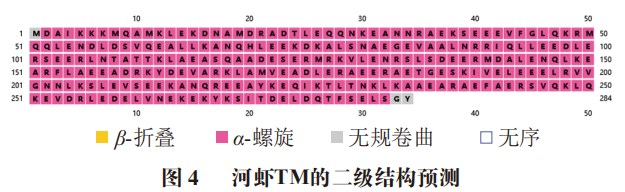

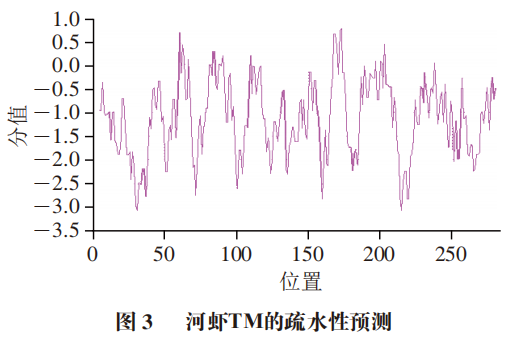

河虾TM的分子式为C1386H2293N409O491S8,原子总数为4 587,分子质量为32.8 kDa,消光系数(280 nm)为5 960,不稳定系数为37.77,理论等电点为4.70。河虾TM的氨基酸组成中含量最高的是谷氨酸,占比19.4%;含量最低的是组氨酸,占比0.4%。河虾TM中第173位的异亮氨酸(Ile)疏水性最强,其疏水性最大值为0.756;第215位的精氨酸(Arg)亲水性最强,其疏水性最小值为-3.067,平均疏水指数为-0.490,蛋白整体表现为亲水性(图3)。使用PSIPRED工具对河虾TM的二级结构进行预测,如图4所示,河虾TM具有α-螺旋、无规卷曲两种结构,其相对含量分别为98.94%、1.06%。

3 河虾TM同源性分析

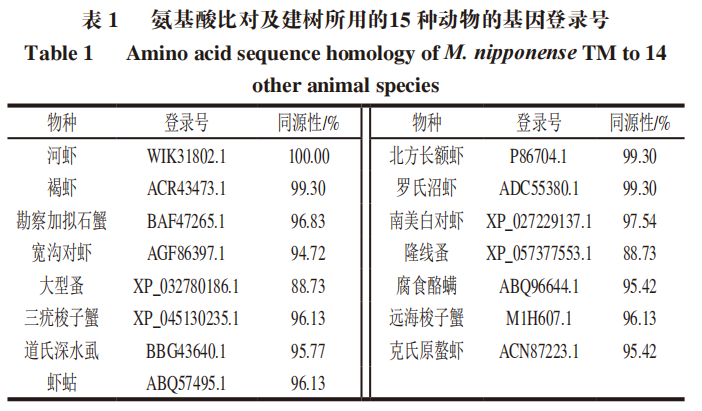

通过MEGA 7.0软件和GeneDoc软件对15 个物种TM的氨基酸序列进行比对,结果见表1、图5。比对分析发现,河虾TM基因预测的氨基酸序列与其他物种的TM氨基酸序列具有很高的同源性。河虾与其他虾类的TM氨基酸同源性达到94%以上,其中与北方长额虾、褐虾和罗氏沼虾最高,均为99.30%。而与节肢动物虱科和粉螨科的同源性相对较低,在88%~96%左右。

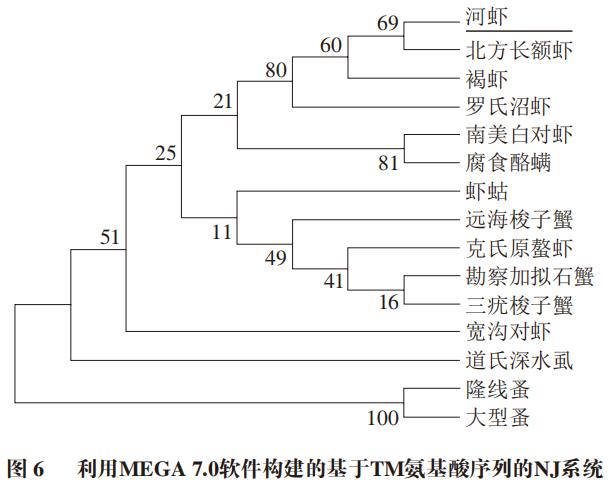

如图6所示,昆虫纲蚤科和节肢动物的TM分别形成了不同的两支。在节肢动物大支中,道氏深水虱被独立出来,其他的虾蟹类软甲纲节肢动物则聚成了另一大支。在虾蟹类软甲纲节肢动物中,掠虾亚纲虾蛄科动物分出了一小支,真软甲亚纲动物聚成另外一大支。河虾与真软甲亚纲真虾下目动物为同一支,包括玻璃虾科、长额虾科、鼓虾科、长臂虾科等。

4 TM的原核表达

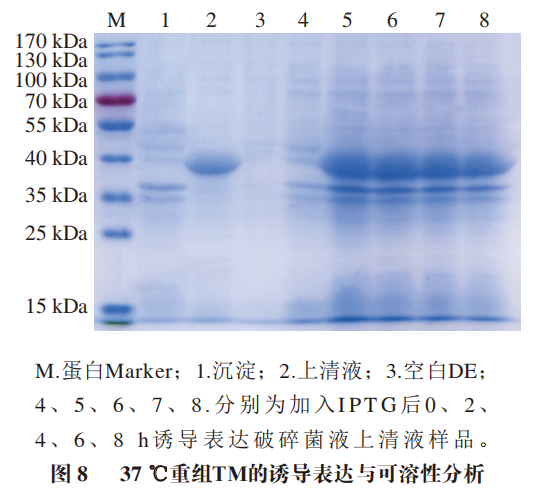

在37 ℃条件下用IPTG诱导重组TM,其可溶性以及在不同时间表达量的规律分析结果见图8。泳道1、2分别为37 ℃诱导8 h后破碎表达菌的沉淀样品和上清液样品,沉淀中并未发现明显条带,而样品上清液中在约38 kDa处出现明显为蛋白条带,与预期分子质量大小相符,即在37 ℃条件下诱导表达的重组TM主要为可溶性蛋白,存在于上清液中。

为了进一步优化重组蛋白表达条件,选定诱导温度为37 ℃、IPTG浓度为1 mmol/L,对诱导时间进行优化,分别诱导2、4、6、8 h,最后利用SDS-PAGE分析样品上清液中蛋白表达水平。如图8所示,约38 kDa处均出现明显蛋白条带。同时利用Image J软件对电泳进行灰度扫描,其中泳道5、6、7、8对应的灰度分别为46 728.480、46 805.116、38 778.388和30 659.844,说明诱导4 h后蛋白表达量最大。因此,本研究确定的重组蛋白最佳诱导表达条件为1 mmol/L IPTG、37 ℃诱导4 h。

虾类引发的食物过敏反应属于由免疫球蛋白E介导的I型超敏反应,具有即时性和终身性。随着人们对虾消费量的不断增加,其引起的食物过敏现象呈现持续上升的趋势。但由于提取过敏原蛋白的过程繁琐复杂、不稳定且纯度不高,目前对于甲壳类水产品过敏原TM在免疫学和分子水平的研究较少。研究表明重组食物过敏原可以作为天然过敏原的替代物,因此研究结构和性质与天然TM高度一致的重组TM具有重要意义。河虾TM亚型Sti和Sst基因在河虾促雄性腺中发现,且只在促雄性腺中显著表达,而在输精管、卵巢和睾丸中均无表达。它产生的激素在性别分化为雄性的过程中起着至关重要的作用,包括睾丸和雄性特征的发育。而本研究新得到的河虾TM基因在虾肉肌肉组织中发现,其表达量较高。故这3 种河虾TM亚型的基因序列具有一定差异。

将本实验室克隆得到新的河虾TM基因片段与NCBI数据库中已有的河虾TM亚型Sti和Sst基因片段进行比较,发现这3 个基因序列在第44~46、56~79、269~277个氨基酸的位置上有明显差异,其他氨基酸序列一致。本研究克隆得到的河虾肌肉组织中TM基因序列已登录到GenBank数据库,登录号为OP974621。

为了探究天然TM的可替代物,从而为虾类过敏的诊断和治疗提供基础材料。本研究选择大肠杆菌BL21(DE3)作为工程菌,成功优化了重组TM的诱导表达条件。重组TM在上清液中表达,以LB培养基为诱导培养基,菌液OD600nm为0.6~0.8,IPTG浓度为1 mmol/L,诱导温度为37 ℃,诱导时间为4 h可以获得较高的重组蛋白表达量。经SDS-PAGE检测重组蛋白的分子质量约为38 kDa,与理论分子质量32.8 kDa存在差异,可能是由于N端融合了His标签。同时,唐威华等发现一部分融合His标签的重组蛋白在SDS-PAGE中迁移速度会变慢,从而造成分子质量偏大的现象,而融合His标签造成局部高密度的正电荷是蛋白迁移速度变慢的主要原因之一。由于重组蛋白中携带His的标签,故后续可以采用Ni-NTA镍柱进行亲和纯化重组TM。

本研究发现了河虾肌肉组织中TM基因的新亚型全长序列,并登录在GenBank数据库中。再根据其基因全长序列进行基本生物信息学特性分析。本研究构建重组pET-30a-TM质粒,通过原核表达系统诱导表达重组蛋白。后续可以通过比较天然和重组蛋白理化性质和致敏性的区别,深入探究重组TM能否作为天然TM过敏原可替代物,为虾类过敏原的检测以及虾类过敏的诊断与治疗等方面提供物质基础。

作者简介

第一作者: